Tout savoir sur le transducteur piézoélectrique

Un transducteur est un dispositif qui convertit l’énergie d’une forme à une autre. Dans le domaine de l’électronique, le transducteur piézoélectrique se distingue par sa capacité unique à établir un pont entre le monde mécanique et le monde électrique. Sa polyvalence découle d’un phénomène physique réversible et bidirectionnel connu sous le nom de piézoélectricité, un terme dérivé du grec piezein signifiant « presser » ou « appuyer ».

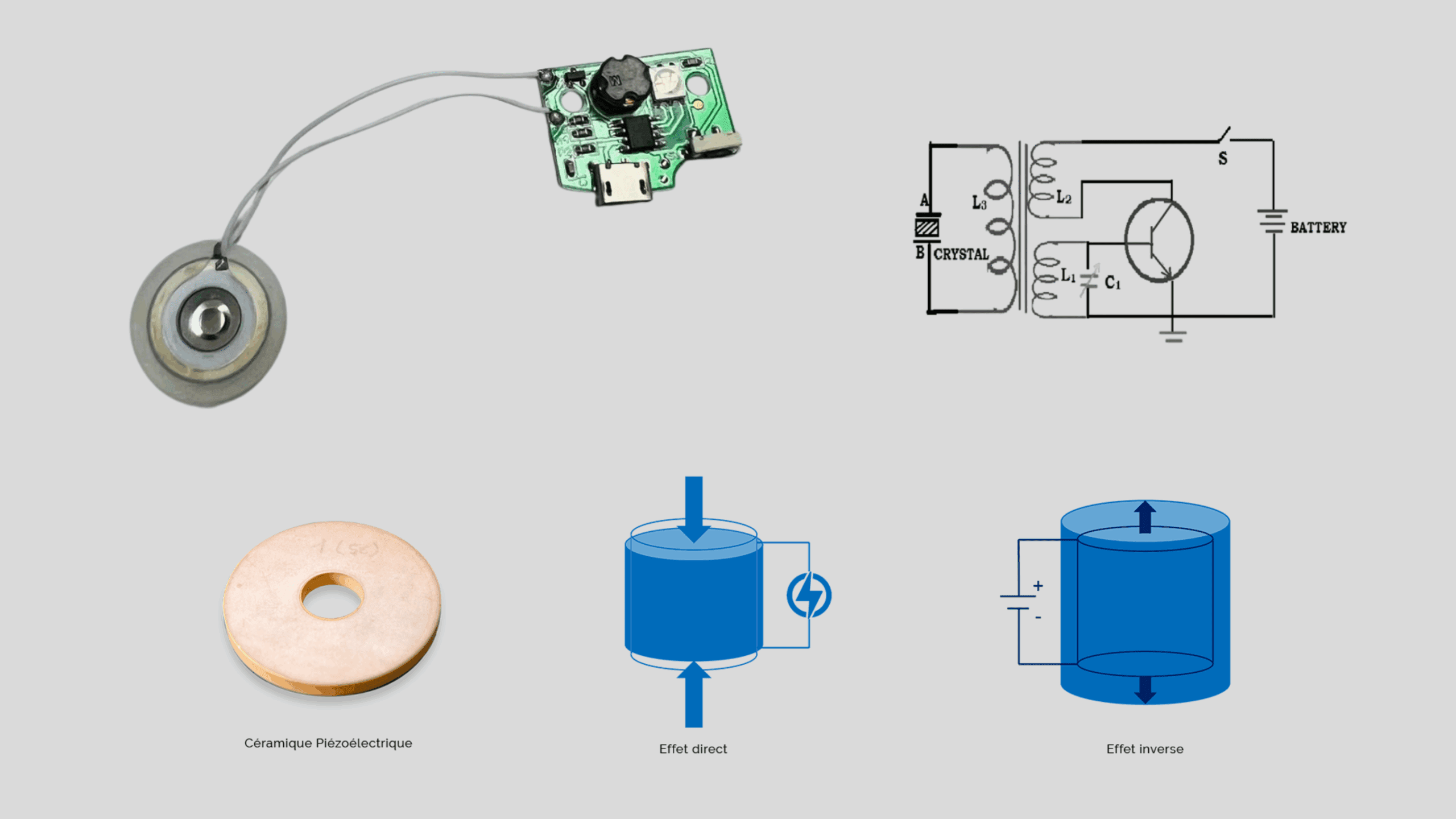

Ce phénomène se manifeste sous deux formes distinctes mais intrinsèquement liées : l’effet piézoélectrique direct et l’effet inverse. L’effet piézoélectrique direct, également qualifié d’effet de capteur ou de générateur, se produit lorsqu’une contrainte mécanique, telle qu’une force, une pression ou une vibration, est appliquée à un matériau piézoélectrique. Cette action convertit l’énergie mécanique en énergie électrique, générant une charge ou une tension mesurable à la surface du matériau. Ce principe est fondamental pour la conception de capteurs de pression, de force ou d’accélération.

Inversement, l’effet piézoélectrique inverse, aussi appelé effet d’actionneur, se produit lorsque le matériau est soumis à un champ électrique. L’application d’une tension entraîne une déformation physique, une expansion ou une contraction du matériau, convertissant ainsi l’énergie électrique en énergie mécanique. Ce principe est exploité pour la fabrication d’actionneurs de haute précision, de haut-parleurs et d’injecteurs de carburant en automobile.

Bien que le quartz ait été le premier matériau piézoélectrique naturel à être largement étudié, l’histoire de cette technologie a pris un tournant décisif pendant la Seconde Guerre mondiale avec le développement de matériaux artificiels. Ces avancées ont ouvert la voie à une multitude d’applications industrielles, médicales et grand public, faisant des transducteurs piézoélectriques des composants essentiels dans les systèmes électroniques modernes. La compréhension de cette dualité fonctionnelle est la pierre angulaire de leur étude et de leur application en électronique.

Fondements Physiques

L’origine de l’effet piézoélectrique réside dans la structure même de la matière, au niveau atomique. Un matériau piézoélectrique doit impérativement posséder une structure cristalline, c’est-à-dire un agencement régulier et ordonné de ses atomes. Cependant, cette seule condition n’est pas suffisante. La propriété piézoélectrique émerge spécifiquement dans les cristaux dont la maille élémentaire, l’unité de répétition de la structure, est dépourvue de centre de symétrie.

Dans une telle structure asymétrique, les centres de gravité des charges positives et négatives ne coïncident pas, créant un moment dipolaire électrique au niveau de chaque maille. Bien que le cristal soit électriquement neutre dans son ensemble, l’application d’une contrainte mécanique perturbe cet agencement atomique et déplace les centres de charge. Par exemple, une pression appliquée à un cristal de quartz aplatit ses hexagones atomiques, ce qui écarte les barycentres de charge et rompt l’équilibre électrique. Ce déplacement de charges se traduit par l’apparition d’un excès de charges positives sur une face du cristal et de charges négatives sur la face opposée, générant ainsi une polarisation électrique mesurable à la surface.

Les matériaux piézoélectriques peuvent être classés en grandes familles en fonction de leur structure cristallographique et de leurs propriétés. Une distinction cruciale est celle des matériaux ferroélectriques, qui constituent une sous-catégorie des matériaux pyroélectriques. Contrairement au quartz qui n’est pas pyroélectrique, les matériaux ferroélectriques comme le titanate de baryum et le PZT possèdent une polarisation spontanée qui peut être inversée par l’application d’un champ électrique. Au niveau microscopique, ces matériaux sont composés de domaines polarisés orientés de manière aléatoire, ce qui annule leur effet piézoélectrique global au niveau macroscopique.

Pour rendre ces céramiques macroscopiquement piézoélectriques et fonctionnelles, un traitement spécifique appelé poling est indispensable. Ce processus consiste à soumettre le matériau à un champ électrique intense à une température élevée, typiquement supérieure à la température de Curie du matériau. Sous l’influence de ce champ, les dipôles des domaines microscopiques s’alignent dans une direction préférentielle, créant une polarisation résiduelle nette. Ce n’est qu’après cette étape de fabrication que la céramique acquiert ses propriétés transductrices. Cette opération de poling est ce qui confère aux matériaux ferroélectriques leur capacité à générer une charge plus importante que des cristaux naturels comme le quartz pour une contrainte équivalente, ouvrant la voie à des performances accrues dans les applications de capteurs et d’actionneurs.

Le comportement des céramiques piézoélectriques est souvent caractérisé par des compromis entre différentes propriétés, résumés dans le tableau comparatif ci-dessous.

| Propriété Physique | Céramique Douce | Céramique Dure |

|---|---|---|

| Constantes piézoélectriques | Plus fortes | Plus faibles |

| Constantes diélectriques | Plus élevées | Plus faibles |

| Pertes diélectriques | Plus élevées | Plus faibles |

| Coefficients de couplage électromécanique | Plus élevées | Plus faibles |

| Résistance électrique | Très élevée | Faible |

| Facteur de qualité mécanique | Faible | Élevé |

| Champ coercitif | Faible | Élevé |

| Linéarité | Limitée | Meilleure |

| Polarisation et dépolarisation | Facile | Plus difficile |

Ce tableau met en lumière la nature intrinsèque de l’ingénierie des matériaux piézoélectriques, où le choix d’un type de céramique pour une application donnée dépend directement des compromis souhaités en termes de performance, de linéarité ou de robustesse.

Matériaux Piézoélectriques

La sélection du matériau est une étape cruciale dans la conception d’un transducteur piézoélectrique, car ses propriétés déterminent directement le comportement et les performances du dispositif. Historiquement, le quartz () est le matériau piézoélectrique naturel le plus emblématique. Il est prisé pour sa robustesse et sa grande stabilité face aux variations de température, une caractéristique qui le distingue de nombreux autres matériaux et le rend non-pyroélectrique. L’utilisation du quartz dans des composants de précision, tels que les montres, illustre sa fiabilité et sa capacité à maintenir une fréquence de vibration constante.

Cependant, le développement de l’électronique a rapidement conduit à la recherche de matériaux aux performances améliorées. Les céramiques piézoélectriques artificielles ont émergé pour répondre à ces besoins croissants. Le titanate de baryum () et le titano-zirconate de plomb (PZT) sont des exemples majeurs de cette catégorie. Le PZT, en particulier, est capable de générer une tension plus élevée que le quartz pour une même contrainte mécanique, le rendant extrêmement efficace pour de nombreuses applications. Ces matériaux, bien que performants, sont intrinsèquement rigides et, dans le cas du PZT, potentiellement dangereux pour la santé en raison de sa teneur en plomb.

Ces limitations ont alimenté une évolution significative de la science des matériaux piézoélectriques, poussée par les nouvelles exigences du marché et les préoccupations environnementales. La demande croissante pour des objets connectés portables et des dispositifs biomédicaux a créé un besoin pressant pour des matériaux flexibles, légers et transparents. En réponse, la recherche s’est orientée vers les matériaux polymères et les composites. Les polymères piézoélectriques comme le polyfluorure de vinylidène (PVDF) et les composites piézoélectriques, qui combinent des particules céramiques avec une matrice de polymère flexible, sont apparus comme des alternatives prometteuses.

L’émergence de ces nouveaux matériaux n’est pas seulement une amélioration incrémentale, mais une véritable transformation du domaine. Alors que les céramiques traditionnelles étaient conçues comme des composants rigides pour des applications de force ou d’ultrasons, les polymères et les composites permettent l’intégration de la piézoélectricité dans des formes souples et complexes. Cette transition est une réponse directe aux défis posés par l’évolution de l’ingénierie, qui passe de la conception de composants discrets à celle de systèmes intégrés. Les matériaux flexibles rendent possibles des applications comme les peaux artificielles, les capteurs intégrés dans les vêtements ou la robotique flexible, qui étaient auparavant inaccessibles. Parallèlement, la mise au point de nouveaux composites sans plomb, comme le , s’inscrit dans une démarche visant à concilier haute performance et durabilité environnementale, répondant ainsi aux réglementations et aux préoccupations de santé publique.

Fonctionnement des Transducteurs

Le transducteur piézoélectrique est un dispositif à double usage, capable de fonctionner aussi bien comme capteur que comme actionneur. Sa configuration physique et son application déterminent la manière dont il exploite l’effet piézoélectrique.

Le Transducteur comme Capteur (Effet Direct)

Dans sa fonction de capteur, le dispositif convertit une contrainte mécanique en un signal électrique mesurable. La conception typique d’un capteur de force piézoélectrique repose sur l’utilisation d’un ou plusieurs éléments cristallins (souvent en quartz ou en céramique) intercalés entre des électrodes métalliques. Lorsqu’une force ou une pression est exercée sur le capteur, une charge électrique se forme sur les surfaces du cristal et est collectée par l’électrode. L’ampleur de cette charge est directement proportionnelle à la contrainte mécanique appliquée, ce qui permet de la mesurer avec précision.

Les capteurs piézoélectriques sont particulièrement avantageux pour les mesures dynamiques, en raison de leur réponse en fréquence très élevée. De plus, leur grande rigidité et leur déformation négligeable sous charge confèrent un avantage crucial. Une déformation infime signifie que le capteur a une influence « exceptionnellement faible » sur la structure à mesurer, garantissant que la force est transmise fidèlement sans altération du signal. Cette caractéristique les rend idéaux pour la mesure de forces très faibles ou très fortes sur une large plage de mesure dynamique. Parmi les applications courantes, on trouve les accéléromètres pour la surveillance des vibrations dans l’industrie et l’aérospatiale, ainsi que les capteurs de pression et de force.

Le Transducteur comme Actionneur (Effet Inverse)

Dans sa fonction d’actionneur, le transducteur piézoélectrique utilise l’effet inverse pour convertir une énergie électrique en mouvement mécanique. Lorsque le matériau est soumis à une tension, sa structure se déforme, soit en se dilatant soit en se contractant. Cette propriété est mise à profit dans une variété d’applications exigeant une grande précision et une réponse rapide.

Les actionneurs piézoélectriques sont couramment utilisés pour le positionnement de haute précision, avec des résolutions subnanométriques et des temps de réponse de l’ordre de la microseconde ou de la milliseconde. Certains modèles, comme le P-235 PICA Power Piezo Actuator, peuvent générer des forces de poussée massives, jusqu’à 30000 N, et offrent une rigidité extrêmement élevée, des caractéristiques recherchées dans la production industrielle et le positionnement ultra-précis.

De plus, l’effet inverse est au cœur des transducteurs à ultrasons. En appliquant une tension alternative, le matériau piézoélectrique vibre à haute fréquence, générant des ondes sonores ou ultrasonores. Ce principe est employé dans des dispositifs allant des simples haut-parleurs aux systèmes de soudage par ultrasons et aux appareils d’imagerie médicale, où les transducteurs produisent des images détaillées des structures internes du corps. Cette dualité fonctionnelle, permettant au même type de dispositif de mesurer la force dans un cas et de générer un mouvement ou un son dans l’autre, est la marque distinctive de la technologie piézoélectrique.

Modélisation et Simulation

La conception et l’analyse des transducteurs piézoélectriques requièrent des modèles qui décrivent leur comportement complexe, qui est à la fois électrique et mécanique. Pour ce faire, les ingénieurs utilisent des circuits équivalents qui représentent les propriétés du matériau sous forme de composants électriques standard. Ces modèles permettent de simuler le comportement du transducteur dans un environnement logiciel, de prédire ses performances et d’optimiser sa conception avant la fabrication.

Le modèle de Mason, publié dans les années 1940, est un des premiers et des plus célèbres circuits équivalents. Il représente une couche piézoélectrique avec trois ports : un port électrique et deux ports mécaniques correspondant aux deux faces du matériau. Le modèle utilise un transformateur idéal pour lier les domaines électrique et mécanique et intègre des paramètres tels que la capacité électrique du matériau, son impédance mécanique et un coefficient de conversion électromécanique. Bien que puissant pour le dimensionnement initial, le modèle de Mason présente des limites, notamment une capacité négative contre-intuitive, et ne tient pas compte des effets latéraux ou des modes de vibration dans le plan.

D’autres modèles ont été développés pour répondre à des besoins spécifiques. Le modèle KLM (Krimholtz, Leedom, Matthaei) est adapté à la simulation de structures multicouches mais utilise des composants dépendants de la fréquence, ce qui rend son implémentation difficile dans des logiciels de simulation courants. Le modèle BVD (Butterworth-Van Dyke) est plus simple, mais n’est pas adapté pour prédire les performances à haute fréquence à partir des paramètres du matériau.

Face aux défis posés par les applications modernes à haute fréquence, qui impliquent des couches d’adaptation complexes et de longs câbles de connexion, la nécessité de modèles plus précis s’est fait sentir. Une approche améliorée combine le modèle de Leach (qui remplace le transformateur du modèle de Mason par des sources contrôlées, ce qui est plus simple à implémenter) avec un modèle de ligne de transmission pour le câble. Cette méthode permet de simuler le système complet, incluant le transducteur, les couches d’adaptation et le câble, ce qui est crucial pour les applications comme l’échographie intravasculaire, où l’influence du câble est significative. La concordance entre les résultats de cette simulation et les mesures expérimentales valide son efficacité.

L’évolution des modèles de simulation illustre la progression de l’ingénierie piézoélectrique. Elle montre comment des simplifications initiales (modèle de Mason) sont progressivement adaptées pour intégrer les complexités du monde réel, permettant aux concepteurs de prévoir avec une grande fidélité le comportement de leurs systèmes et de surmonter les limitations des approches traditionnelles.

Le Conditionnement du Signal

L’utilisation pratique des transducteurs piézoélectriques, en particulier en tant que capteurs, ne se limite pas au seul élément piézo. Le signal de sortie, une charge électrique mesurée en pico-Coulombs, présente un défi majeur en raison de sa très haute impédance.

Le défi de l’impédance et la solution de l’amplificateur

Lorsqu’un capteur piézoélectrique est connecté à un amplificateur via un câble, la capacité électrique de ce câble s’ajoute à la capacité intrinsèque de l’élément piézo. Le résultat est une sensibilité variable et imprévisible qui dépend de la longueur du câble, rendant la mesure peu fiable.

Pour surmonter ce problème, on utilise un amplificateur de charge. Ce dispositif n’amplifie pas la charge elle-même, mais agit comme un convertisseur charge-tension. Il émet un signal de sortie de tension à faible impédance qui est directement proportionnel à la charge électrique à l’entrée, rendant ainsi la mesure indépendante de la capacité du câble de connexion.

Il existe deux approches pour le conditionnement du signal :

-

Les capteurs à mode de charge émettent un signal à haute impédance qui nécessite un conditionneur de signal externe. Ce type de configuration est particulièrement adapté aux environnements à très haute température (jusqu’à 540 °C), car l’électronique de conditionnement est séparée du capteur.

-

Les capteurs à électronique intégrée, une technologie brevetée, intègrent un circuit électronique (souvent un amplificateur tampon à base de MOSFET) directement dans le boîtier du capteur. Ces capteurs produisent un signal de tension à faible impédance, compatible avec la plupart des équipements de mesure, ce qui simplifie grandement l’instrumentation et permet l’utilisation de longs câbles sans dégradation du signal.

Le problème de la dérive (Drift)

Un autre défi pratique est le phénomène de dérive du signal, qui se manifeste par une diminution progressive de la charge mesurée au fil du temps. Cette dérive est une conséquence directe de la nature du signal de charge, qui a tendance à s’équilibrer ou à se décharger via les voies de fuite électriques. Le phénomène a un impact plus important sur les mesures de forces faibles ou sur de longues périodes.

Il est important de noter que la dérive n’est pas un défaut du capteur piézoélectrique lui-même, mais plutôt un effet de la chaîne de mesure, en particulier de l’amplificateur de charge et de la résistance d’isolement du câble. Une résistance d’isolement trop faible peut entraîner une décharge de la charge accumulée, provoquant une dérive du signal.

Pour minimiser la dérive et assurer la fiabilité des mesures, plusieurs solutions pratiques sont mises en œuvre :

-

La remise à zéro de l’appareil de mesure avant chaque cycle permet de réinitialiser la chaîne de mesure.

-

L’utilisation de filtres passe-haut peut supprimer la dérive dans les applications dynamiques.

-

Le maintien de la propreté des connecteurs et des câbles est essentiel pour préserver une haute résistance d’isolement.

-

Le fait de laisser l’amplificateur de charge « chauffer » pendant au moins une heure avant les mesures permet d’optimiser son comportement.

Le problème de la dérive rend les capteurs piézoélectriques inadaptés aux mesures statiques, par exemple pour mesurer une force constante pendant une longue période. Cette limitation est un facteur clé de différenciation par rapport à d’autres technologies de capteurs qui, elles, peuvent mesurer le statique.

Applications Industriels, Médicaux et Grand Public

L’étendue des applications des transducteurs piézoélectriques témoigne de leur polyvalence et de leur capacité à opérer dans des environnements variés, allant de l’usinage de précision aux dispositifs biomédicaux.

Secteur Industriel

Dans le domaine industriel, la piézoélectricité est un pilier de la fabrication et de la maintenance préventive. Les capteurs de vibrations et d’accélération sont largement utilisés pour la surveillance de l’état des machines en rotation, permettant de détecter les défauts naissants et d’éviter les pannes coûteuses. Ces capteurs sont robustes, résistants à la corrosion et peuvent être utilisés dans des environnements exigeants. Les actionneurs piézoélectriques, avec leur temps de réponse en millisecondes et leur résolution subnanométrique, sont indispensables pour le positionnement ultra-précis dans l’usinage, la distribution et le contrôle de processus. Ils sont également présents dans les systèmes de sécurité des véhicules, détectant la contrainte sur les moteurs des lève-vitres électriques pour prévenir les blessures.

Secteur Médical

Les transducteurs piézoélectriques ont révolutionné la médecine en permettant des diagnostics et des traitements moins invasifs. L’une des applications les plus connues est l’imagerie par ultrasons. Les transducteurs génèrent et reçoivent des ondes ultrasonores, créant des images détaillées en temps réel des organes et des fœtus sans recourir aux radiations. Ils sont également utilisés dans les outils chirurgicaux pour la coupe précise des tissus et dans les traitements d’infertilité. Les avancées dans les matériaux flexibles ont permis de développer des dispositifs de surveillance vitale non invasifs, capables de mesurer le pouls d’un patient à travers ses vêtements, ou de surveiller l’activité cardiaque à distance.

Électronique Grand Public et Autres

La technologie piézoélectrique est omniprésente dans notre vie quotidienne, souvent sans que l’on s’en rende compte. Les montres à quartz en sont un exemple classique : une impulsion électrique fait vibrer un cristal à une fréquence stable de 32 768 Hz, fournissant une base de temps précise pour le circuit de la montre. Les haut-parleurs et les microphones exploitent respectivement l’effet inverse et l’effet direct pour convertir des signaux électriques en sons et vice-versa. La technologie est également présente dans les allumeurs piézoélectriques de briquets et de fours à gaz, où une pression mécanique génère une étincelle pour l’allumage. Les dispositifs de retour haptique dans les smartphones et les commandes tactiles utilisent également l’effet inverse pour créer des vibrations sensorielles.

Récupération d’énergie (Energy Harvesting)

Une des applications les plus prometteuses, bien que confrontée à des défis majeurs, est la récupération d’énergie. Ce concept exploite l’effet piézoélectrique direct pour convertir l’énergie mécanique ambiante (mouvement, vibrations) en énergie électrique propre et renouvelable. Des dalles piétonnes, comme celles développées par Pavegen, peuvent générer de l’électricité à partir des pas des piétons pour alimenter l’éclairage public. D’autres applications incluent la recharge de dispositifs portables via les mouvements du corps ou l’autonomisation de capteurs sans batterie dans les systèmes embarqués.

Cependant, les rendements de ces systèmes sont souvent faibles. Les sources indiquent que l’intensité produite est très faible et que le coût de mise en œuvre est élevé, ce qui limite la viabilité de ces solutions à grande échelle. La récupération d’énergie piézoélectrique est donc plus adaptée aux applications de faible puissance nécessitant une autonomie limitée, telles que les capteurs sans fil, plutôt qu’à la production massive d’énergie.

Avantages, Inconvénients et Comparaison

Le choix d’un transducteur pour une application donnée dépend des compromis entre les performances, les coûts et les limites d’utilisation. Le tableau suivant présente une comparaison détaillée des transducteurs piézoélectriques avec deux technologies de capteurs concurrentes, les capteurs capacitifs et piézorésistifs, en se basant sur les informations disponibles dans les sources.

| Caractéristique | Capteurs Piézoélectriques | Capteurs Piézorésistifs | Capteurs Capacitifs |

|---|---|---|---|

| Principe de fonctionnement | Conversion de contrainte mécanique en charge électrique | Variation de la résistance sous contrainte mécanique | Variation de la capacité électrique sous contrainte ou proximité |

| Type de mesure | Dynamique, haute fréquence | Statique et dynamique | Statique et dynamique (faible fréquence) |

| Avantages | Réponse en fréquence très élevée. Large plage de mesure dynamique. Rigidité élevée, déformation négligeable. Autoproduction, pas de source externe nécessaire. Stabilité en température (quartz). | Mesure statique possible (gravité, pression atmosphérique). Signal de sortie pouvant être intégré pour la vitesse ou le déplacement. | Mesure de très faibles variations. Temps de réponse très rapide après un choc. Résistants aux chocs. |

| Inconvénients | Dérive du signal, non adapté aux mesures statiques. Faible intensité pour la récupération d’énergie. Coût de mise en œuvre élevé. | Moins adaptés aux chocs extrêmes sans amortissement | Sensibles aux interférences électromagnétiques. Ne détectent pas tous les matériaux. |

| Applications typiques | Accéléromètres, capteurs de force, ultrasons | Capteurs de pression, accéléromètres pour les mesures de confort | Capteurs de proximité pour les liquides ou solides. Mesures de confort vibratoire. |

Les avantages des transducteurs piézoélectriques sont nombreux. Ils se distinguent par leur capacité à mesurer avec précision sur une très large plage de fréquences, de la haute fréquence à la basse fréquence, avec une sensibilité et une précision élevées. Leur rigidité est un atout majeur, car elle permet de ne pas perturber la structure sur laquelle la mesure est effectuée. De plus, en tant que dispositifs autoproduits, ils ne nécessitent pas d’alimentation externe pour générer un signal, ce qui simplifie leur utilisation.

Cependant, ils ne sont pas sans inconvénients. L’incapacité à maintenir un signal pour les mesures statiques en raison de la dérive est leur principale faiblesse. Bien que des solutions comme les remises à zéro et les filtres passe-haut permettent de gérer ce problème dans les applications dynamiques, elle les rend inadaptés pour des mesures de longue durée ou pour la mesure de la gravité. L’intensité très faible qu’ils produisent est également un désavantage significatif, en particulier dans le domaine de la récupération d’énergie, où le rendement est souvent le principal obstacle à la viabilité commerciale.

La comparaison avec d’autres technologies, comme les capteurs piézorésistifs et capacitifs, révèle que le choix de la technologie est fortement dépendant de l’application visée. Le transducteur piézoélectrique est la solution de prédilection pour les mesures dynamiques et les environnements à haute température. En revanche, les capteurs piézorésistifs excellent dans la mesure de phénomènes statiques ou de très faibles niveaux de gravité, tandis que les capteurs capacitifs se distinguent par leur robustesse face aux chocs et leur capacité à mesurer des phénomènes de très basse fréquence. Chaque technologie a sa niche, et la solution optimale résulte d’une analyse des besoins spécifiques de chaque cas d’usage.

Perspectives d’Avenir et Innovations

Le domaine des transducteurs piézoélectriques est en constante évolution, stimulé par la demande de dispositifs plus performants, plus petits et plus intégrés. Les recherches actuelles se concentrent sur l’innovation dans la science des matériaux et les méthodes de fabrication.

L’une des orientations les plus prometteuses est le développement de l’électronique flexible. Les matériaux polymères et les composites piézoélectriques, qui offrent légèreté, flexibilité et un faible coût, ouvrent des possibilités de conception qui étaient auparavant hors de portée. Ces matériaux sont au cœur de la prochaine génération de capteurs pour la robotique souple, les peaux artificielles et les dispositifs portables intégrés directement dans les vêtements. En captant les vibrations ou les mouvements du corps, ces capteurs peuvent également rendre des systèmes électroniques embarqués autonomes en énergie, réduisant la dépendance aux batteries.

En parallèle, de nouvelles techniques de fabrication émergent pour surmonter les limites des procédés conventionnels. L’impression 3D multi-matériaux est une de ces innovations, permettant de fabriquer des structures piézoélectriques tridimensionnelles complexes avec des électrodes intégrées. Cette méthode offre une flexibilité de conception inégalée par rapport aux techniques traditionnelles comme le moulage en solution. De plus, la recherche continue sur le développement de nouveaux composites sans plomb vise à améliorer les performances tout en respectant des normes environnementales plus strictes. Ces avancées témoignent d’une transition dans l’ingénierie, où le focus ne porte plus uniquement sur l’amélioration des propriétés des matériaux existants, mais sur la création de nouvelles plateformes technologiques complètes.

Autres articles :