Grandeurs fondamentales

L’électricité n’est pas un phénomène magique, mais un système physique cohérent qui obéit à des lois précises. Comprendre l’électronique et l’électricité commence par l’apprentissage de son langage, un ensemble de grandeurs fondamentales qui décrivent et quantifient ses comportements. De la simple pression qui pousse les charges au taux de consommation d’énergie, ces concepts sont les piliers de toute théorie et de toute application électrique.

Le présent article a pour vocation de décomposer ces grandeurs (tension, courant, résistance, puissance, et leurs relations) et d’examiner comment elles s’articulent pour former un tout. Il explore leur signification profonde, les lois qui les lient, les méthodes pour les mesurer, et même la manière dont elles ont imprégné notre langage et notre culture. Pour une référence rapide, un résumé des grandeurs clés est présenté dans le tableau suivant.

| Grandeur | Symbole | Unité | Symbole de l’unité | Définition simple |

|---|---|---|---|---|

| Tension | U | Volt | V |

La force qui pousse les charges électriques, mesurée comme une différence de potentiel entre deux points d’un circuit |

| Courant | I | Ampère | A | Le débit de charges électriques traversant un point du circuit par seconde |

| Puissance | P | Watt | W | Le taux de transfert ou de consommation d’énergie électrique |

| Résistance | R | Ohm | Ω | La mesure de l’opposition qu’un matériau offre au passage du courant électrique |

La trilogie fondamentale

La Tension

La tension électrique est la force motrice du mouvement des charges électriques. Officiellement appelée différence de potentiel électrique (DDP), elle se définit comme la différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Son symbole est (ou parfois ), et son unité est le Volt (), un nom donné en hommage au physicien italien Alessandro Volta, l’inventeur de la pile électrique.

Pour appréhender intuitivement ce concept, l’analogie hydraulique est particulièrement éclairante. Dans ce modèle, la tension est comparable à la différence de pression de l’eau entre deux points d’un tuyau. Ce n’est pas une quantité absolue, mais une force relative qui ne s’exprime que par rapport à un point de référence. Une différence de potentiel élevée, comme une forte pression d’eau, est la condition nécessaire pour pousser les charges à se déplacer à travers un circuit. C’est la cause du mouvement, le courant étant l’effet qui en résulte.

Le Courant

Le courant électrique, ou plus précisément l’intensité du courant, est la mesure du flux de charges électriques qui traverse une section du circuit par seconde. Son symbole est et son unité est l’Ampère (), en l’honneur d’André-Marie Ampère. Si la tension est la pression, le courant est le débit d’eau qui en découle. Un courant d’un Ampère correspond au transport d’une charge électrique d’un Coulomb par seconde.

Il est notable que la définition même de l’Ampère a évolué au fil du temps. Historiquement, elle était basée sur la force magnétique produite entre deux conducteurs parallèles. Cependant, dans un effort de précision métrologique, la définition a été révisée. L’Ampère est désormais défini en fixant la valeur numérique de la charge élémentaire () à , ce qui ancre la définition du courant sur une constante fondamentale de la physique. Ce changement illustre la recherche constante d’une plus grande précision dans les sciences.

La Puissance

La puissance électrique est la grandeur qui quantifie le taux de transfert d’énergie. Elle mesure la rapidité avec laquelle un appareil consomme ou délivre de l’énergie. Son symbole est et son unité est le Watt (). La puissance est directement liée aux deux grandeurs précédentes par la formule fondamentale : où est la puissance en Watts, la tension en Volts et le courant en Ampères.

Il est essentiel de ne pas confondre puissance et énergie. La puissance est une grandeur instantanée (un débit), tandis que l’énergie () est la puissance consommée sur une période de temps donnée () : . L’énergie se mesure en Joules (), mais aussi couramment en Watt-heures (), notamment sur les compteurs électriques résidentiels. L’une des manifestations les plus importantes de la puissance est la production de chaleur par effet Joule, un phénomène qui se produit dans les résistances et qui est à la base du fonctionnement des bouilloires ou des radiateurs.

La Résistance

La résistance est une mesure de l’opposition qu’un matériau oppose au passage du courant électrique. Son symbole est et son unité est l’Ohm (), en l’honneur du physicien allemand Georg Simon Ohm. Dans l’analogie hydraulique, la résistance est assimilable à une constriction dans un tuyau : plus la constriction est importante, plus la résistance est élevée et plus le débit d’eau (le courant) est réduit.

Il est d’usage de classer les matériaux en deux grandes catégories selon leur résistance : les conducteurs, comme le cuivre ou l’or, qui offrent une très faible résistance et permettent aux électrons de se déplacer facilement, et les isolants, comme le caoutchouc ou le verre, qui opposent une résistance très élevée et restreignent le flux de charges.

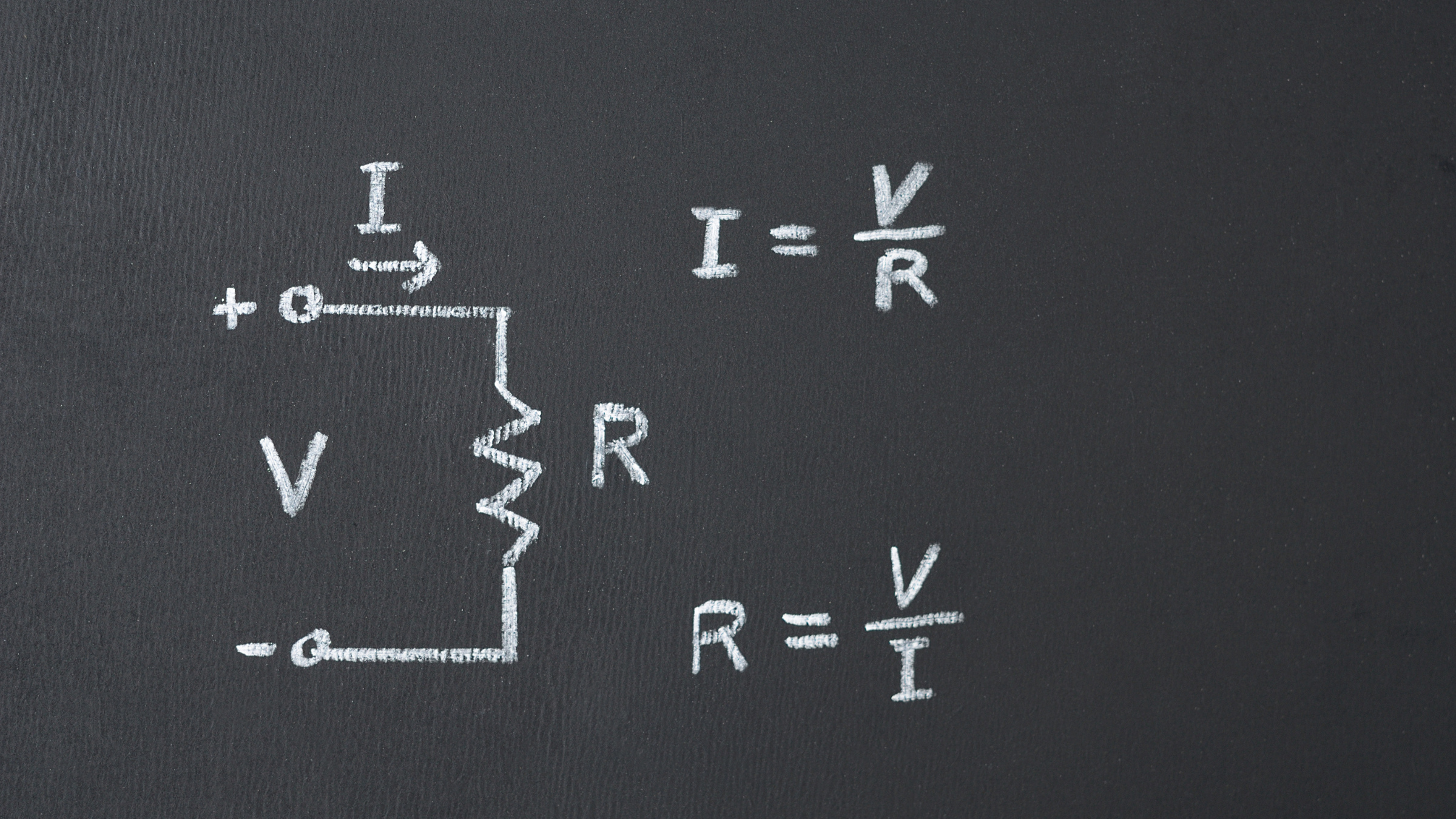

La Loi d’Ohm

La loi d’Ohm est sans doute la relation la plus fondamentale de l’électronique. Elle établit un lien direct et simple entre les trois grandeurs : tension, courant et résistance. Elle s’énonce par la formule suivante :

Cette relation exprime que, pour une résistance donnée, la tension aux bornes d’un composant est directement proportionnelle au courant qui le traverse. Cette loi est le fondement de la plupart des calculs de base dans les circuits électriques et permet, par exemple, de déterminer la résistance d’un composant à partir de la tension mesurée à ses bornes et du courant qui le parcourt.

L’Influence de la Température

Contrairement à l’idée reçue, la résistance d’un matériau n’est pas une valeur figée. Elle est fortement influencée par la température, mais pas de la même manière pour tous les matériaux.

Pour les métaux, la résistance augmente de manière quasi-linéaire avec la température. Ce phénomène s’explique par l’agitation thermique croissante des atomes du matériau. Les électrons porteurs de courant, en se déplaçant, entrent en collision plus fréquemment avec les atomes qui vibrent de plus en plus fort, ce qui entrave leur mouvement et augmente la résistance. Ce principe est utilisé de manière bénéfique dans les sondes de température, comme les sondes Pt100.

À l’inverse, pour les semi-conducteurs et les isolants, la résistance diminue lorsque la température augmente. Dans ces matériaux, l’augmentation de l’énergie thermique libère davantage d’électrons, ce qui augmente le nombre de porteurs de charge disponibles et permet une meilleure conduction du courant. Cette distinction est un principe clé dans la conception des composants électroniques modernes.

L’Architecture des Circuits

Circuits en Série et en Parallèle

La manière dont les composants sont connectés dans un circuit électrique détermine leur comportement et l’interaction des grandeurs fondamentales. Il existe deux configurations de base : les circuits en série et les circuits en parallèle (ou en dérivation).

-

Dans un circuit en série, les composants sont reliés bout à bout, créant un seul chemin pour le courant électrique. Le courant () est donc identique en tout point du circuit, mais la tension () se divise entre les composants. Un composant défectueux interrompt l’ensemble du circuit, comme une ampoule grillée dans une guirlande de Noël. La résistance totale équivalente () est la simple somme des résistances individuelles : Rs=R1+R2+⋯+Rn.

-

Dans un circuit en parallèle, les composants sont connectés en dérivation et partagent les mêmes points de connexion, créant plusieurs chemins pour le courant. La tension () est la même aux bornes de chaque composant, tandis que le courant () se divise entre les différentes branches. La défaillance d’un composant n’affecte pas le fonctionnement des autres. La résistance totale équivalente () est calculée à partir de la somme des inverses des résistances : 1/Rp=(1/R1)+(1/R2)+⋯+1/(Rn).

Ce modèle est utilisé dans la plupart des installations électriques résidentielles, garantissant que chaque appareil fonctionne à la même tension nominale de 230 V et indépendamment des autres.

| Propriété | Circuit en série | Circuit en parallèle |

|---|---|---|

| Chemin du courant | Un seul chemin possible | Plusieurs chemins possibles |

| Comportement du courant | Identique en tout point | Se divise entre les branches |

| Comportement de la tension | Se divise entre les composants | Identique aux bornes de chaque composant |

| Résistance équivalente | Toujours supérieure à la plus grande résistance individuelle | Toujours inférieure à la plus petite résistance individuelle |

| Conséquence d’une panne | Le circuit entier cesse de fonctionner | Seule la branche en panne est affectée |

Formules de Puissance Dérivées

Outre la formule fondamentale , deux autres formulations de la puissance sont couramment utilisées en combinant la loi d’Ohm :

Ces formules ne sont pas de simples variantes, mais possèdent une pertinence pratique qui dépend du contexte. La formule P=I²×R est particulièrement utile pour calculer les pertes d’énergie par effet Joule dans les lignes de transmission électrique. Dans ce cas, le courant () est la variable principale à gérer, et la puissance perdue est proportionnelle au carré de l’intensité et à la résistance du câble. C’est pourquoi la réduction de la résistance des câbles est un enjeu majeur dans la conception des réseaux électriques. Inversement, la formule P=U²/R est souvent plus pertinente lorsque la tension est la variable constante, comme dans les circuits en parallèle. Le choix de la formule dépend donc de la variable qui est contrôlée ou qui reste constante dans l’application étudiée.

La Mesure des Grandeurs

Pour interagir avec un circuit et vérifier les lois physiques, il est indispensable de pouvoir mesurer ses grandeurs. Les instruments de mesure ne sont pas de simples compteurs ; leur conception est intimement liée au principe qu’ils sont censés mesurer.

-

L’ampèremètre mesure l’intensité du courant. Par conception, il doit être inséré en série dans le circuit pour que le courant passe directement à travers lui. Pour ne pas perturber la mesure, il doit offrir une opposition minimale au passage du courant et donc avoir une résistance interne la plus faible possible. Une résistance interne négligeable garantit que l’appareil agit comme un simple fil, mesurant le débit de charges sans créer une chute de tension significative qui fausserait la mesure.

-

Le voltmètre mesure la tension, c’est-à-dire la différence de potentiel entre deux points. Il se branche en parallèle (en dérivation) aux bornes du composant à mesurer. Son fonctionnement repose sur le fait qu’il ne doit pas affecter le courant du circuit principal. Pour cette raison, il est conçu avec une résistance interne très élevée. Une résistance interne quasi-infinie (dans un monde idéal) garantit que le courant qui le traverse est minimal, ou nul, ce qui permet à l’appareil de mesurer la tension du composant sans agir comme un court-circuit.

-

Le multimètre est l’instrument de mesure le plus polyvalent et le plus courant. Il regroupe les fonctions de voltmètre, d’ampèremètre et d’ohmmètre (qui mesure la résistance en appliquant un courant et en calculant ) dans un seul boîtier. Pour mesurer la résistance avec un ohmmètre, il est essentiel de déconnecter le composant du circuit pour éviter toute interférence d’une source de tension externe.

Au-delà des Bases

L’Analogie Hydraulique

L’analogie hydraulique, bien que simplifiée, peut être étendue pour expliquer le comportement de composants plus complexes. Un condensateur, par exemple, peut être comparé à un réservoir séparé en deux par une membrane élastique. Quand le flux d’eau (courant) est poussé d’un côté, la membrane s’étire et force l’eau à sortir de l’autre côté. La membrane bloque un flux continu mais permet le passage d’une variation de flux (un courant alternatif). Le condensateur emmagasine ainsi de l’énergie en étirant la membrane.

Une bobine, ou inducteur, peut être modélisée comme un long tuyau en spirale. L’inertie du fluide qui s’y déplace s’oppose aux changements brusques de débit. De même, l’inertie électromagnétique d’une bobine s’oppose aux variations soudaines de courant. Le débit constant (courant continu) passe sans entrave, mais un débit qui varie rapidement est bloqué.

Il est important de souligner les limites de cette analogie. Si elle est un excellent outil pédagogique pour les concepts de base, elle ne peut pas rendre compte de phénomènes complexes comme la notion de phase dans les courants alternatifs ou le comportement non-linéaire de certains composants.

L’Électricité dans la Culture et le Langage

Les concepts électriques ont profondément imprégné le langage courant et la culture. Des expressions comme il y a de l’électricité dans l’air font référence aux orages où l’air est chargé d’électricité, évoquant ainsi une ambiance de tension ou de dispute. De même, l’expression je te tiens au jus est un jeu de mots argotique né au 20ème siècle qui assimile le courant à un courant électrique.

Dans la littérature, l’électricité a souvent servi de métaphore pour le pouvoir, l’énergie vitale ou la modernité. Les arcs électriques sont décrits comme des objets de lumière, des forces de la nature, ou même comme des symboles de la décharge émotionnelle. Ces phénomènes techniques ne se limitent pas à la physique ; ils s’ancrent dans notre perception du monde et enrichissent notre manière de l’exprimer.

La tension, le courant, la résistance et la puissance ne sont pas des concepts isolés, mais les facettes d’un même système unifié. La tension est la force motrice, le courant est le mouvement de charges qui en résulte, la résistance est l’opposition à ce mouvement, et la puissance est l’énergie qui est transférée à chaque instant. Ces grandeurs sont intimement liées par la loi d’Ohm, fondation de toute l’analyse de circuits.

Pour aller plus loin dans la compréhension de ce système, il est possible d’explorer des concepts plus avancés comme les lois de Kirchhoff, qui décrivent comment le courant et la tension se comportent dans des circuits complexes, ou encore les spécificités des courants alternatifs (AC) qui animent nos réseaux électriques et nos foyers. Les bases posées ici constituent le socle indispensable pour toute exploration future du monde de l’électronique.