Microphone : composant audio à connaître en électronique

Le microphone, bien plus qu’un simple accessoire, est un composant électronique sophistiqué dont le rôle est fondamental dans la chaîne de production audio. En tant que transducteur, il opère une conversion essentielle, transformant une énergie mécanique, les ondes sonores, en un signal électrique mesurable et exploitable. Cette transformation complexe repose sur des principes physiques et une ingénierie électronique précise, que l’on retrouve dans une variété d’architectures adaptées à des applications spécifiques.

Principes de la Transduction Électro-acoustique

Le son est une onde de pression qui se propage dans l’air, provoquant le mouvement des particules. C’est la nature de ce mouvement (qu’il s’agisse de la pression ou de la vélocité des particules) qui est captée par le microphone. En capturant ces vibrations, le microphone agit de manière analogue au tympan humain, bien qu’il ne perçoive pas le son de manière sélective comme le fait le système auditif humain, capable de filtrer les bruits ambiants par un phénomène de cocktail party.

Du phénomène physique au signal électrique

La conversion de l’énergie acoustique en énergie électrique s’effectue selon deux principes de transduction principaux : l’induction électromagnétique et la capacité variable.

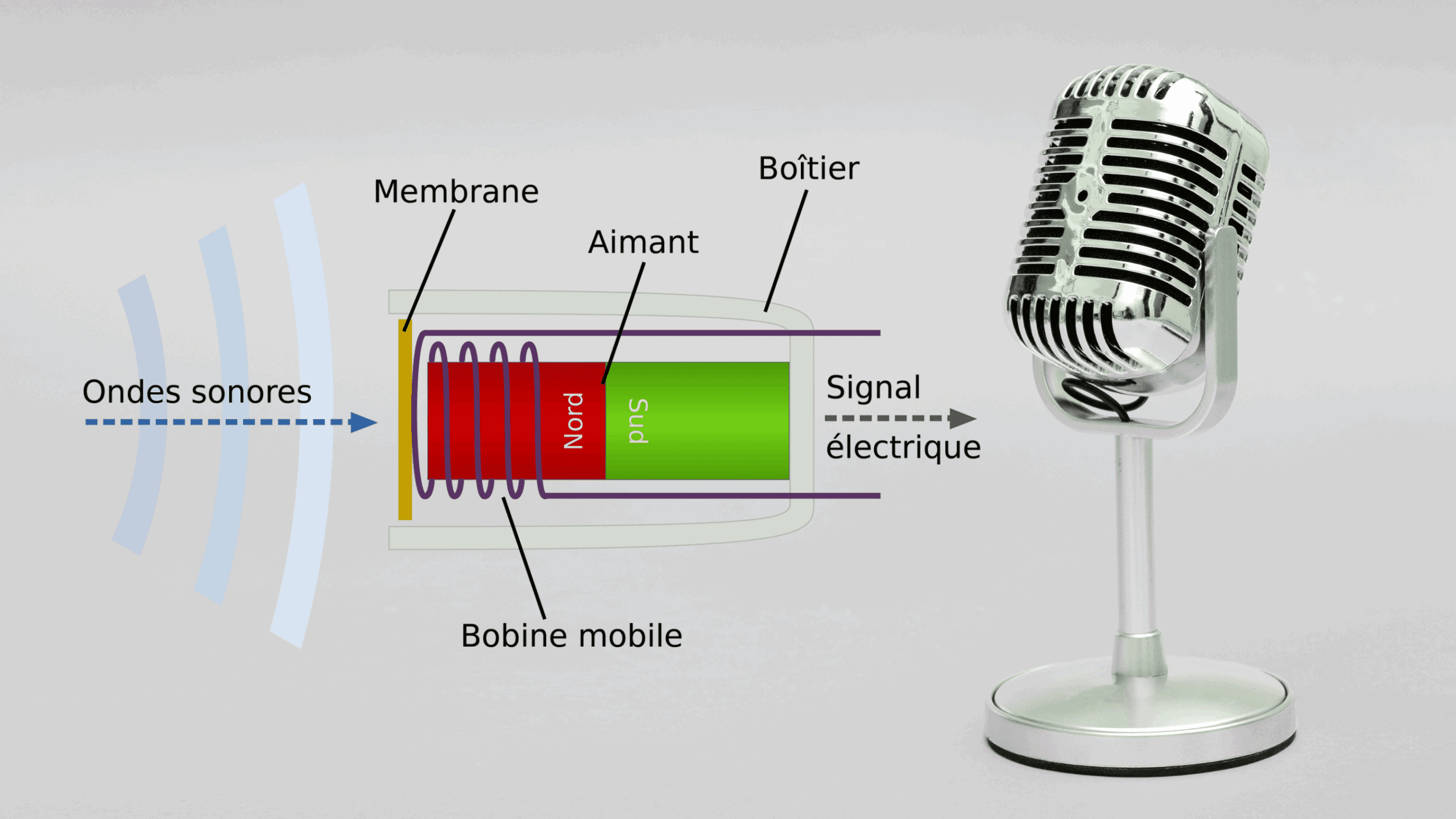

Le principe de l’induction électromagnétique

Ce principe est au cœur des microphones dits dynamiques et à ruban. Il repose sur la loi de Faraday, qui stipule qu’un courant électrique est induit dans un conducteur en mouvement au sein d’un champ magnétique. Les ondes sonores font vibrer une membrane, à laquelle est solidaire un conducteur. Le déplacement de ce conducteur dans le champ magnétique d’un aimant permanent génère une tension alternative, qui constitue le signal audio. Ce phénomène est l’exact inverse de celui qui anime un haut-parleur, où un courant électrique fait vibrer une bobine dans un champ magnétique pour produire du son.

Le principe de la capacité variable

Ce principe s’applique aux microphones à condensateur. Un condensateur est un composant électronique capable de stocker une charge électrique, composé de deux plaques conductrices séparées par un isolant. Dans un microphone à condensateur, ces plaques sont une membrane très fine et conductrice et une plaque arrière fixe. Les ondes sonores frappent la membrane, modifiant la distance entre les deux plaques et, par conséquent, la capacitance du système. Étant donné qu’un condensateur maintient une charge quasiment constante (Q) sur ses plaques, la variation de la capacitance (C) entraîne une variation de la tension (V) selon la relation . Cette variation de tension, qui reproduit fidèlement l’onde sonore, est le signal électrique généré.

La directivité intrinsèque et les principes de captation

Le principe de transduction d’un microphone est intimement lié à sa directivité, c’est-à-dire sa sensibilité aux sons provenant de différentes directions. Cette relation s’explique par la distinction entre la captation de la pression acoustique et celle du gradient de pression.

Les microphones dits à pression sont omnidirectionnels par nature. La pression acoustique est une force scalaire qui agit de manière uniforme sur la membrane, quelle que soit la direction d’où provient le son. Le mouvement de la membrane ne dépend donc que de l’intensité de l’onde sonore et non de son angle d’incidence. Cela se traduit par un diagramme polaire parfaitement circulaire, symbolisant une sensibilité égale à 360 degrés.

En revanche, les microphones dits à gradient de pression sont sensibles à la différence de pression qui existe entre l’avant et l’arrière de la membrane. Cette différence est maximale lorsque le son arrive directement en face (0°) ou directement à l’arrière (180°), et elle est nulle pour les sons provenant des côtés (90° et 270°). Ce comportement physique explique pourquoi ces microphones ont une directivité bidirectionnelle.

Les autres directivités, comme la très populaire cardioïde, ne sont pas des phénomènes naturels, mais le résultat d’une ingénierie savante qui combine à parts égales le principe de captation à pression (omnidirectionnel) et à gradient de pression. La combinaison de ces deux vecteurs annule la sensibilité à l’arrière tout en la maximisant à l’avant. Cette conception complexe est à l’origine de l’effet de proximité, un phénomène inhérent aux micros directionnels, qui se manifeste par un renforcement des basses fréquences lorsque la source sonore se rapproche de la membrane.

Les Architectures de Transduction Principales

Les trois architectures les plus courantes (le microphone dynamique, le microphone à condensateur et le microphone à ruban) se distinguent par leur principe de transduction et leur conception mécanique.

Le Microphone Dynamique

Le microphone dynamique à bobine mobile est sans doute le plus répandu en raison de sa conception simple et robuste. À l’intérieur de sa capsule, une membrane en BoPET (Mylar) est fixée à une bobine de fil. Ce diaphragme est conçu pour être à la fois léger et résistant. L’ensemble, baigné dans un champ magnétique, se déplace sous l’effet des ondes sonores, générant le signal électrique par induction. La masse relativement importante de la bobine confère à ces micros une grande inertie, les rendant exceptionnellement résistants aux niveaux de pression acoustique (SPL) très élevés. Cela explique leur popularité sur scène et pour l’enregistrement d’instruments bruyants, comme les amplis de guitare ou la batterie. Toutefois, cette inertie se fait au détriment de la réactivité, ce qui se traduit par une réponse moins détaillée dans les hautes fréquences et une moins bonne capture des transitoires rapides.

Le Microphone à Ruban

Bien qu’étant techniquement une variation du microphone dynamique, le microphone à ruban est un transducteur unique en son genre. Son diaphragme est un mince ruban métallique, généralement en aluminium, suspendu entre deux aimants. Les ondes sonores font vibrer ce ruban en réponse à la vélocité des particules d’air, générant un courant électrique. La masse extrêmement faible du ruban, souvent de quelques microns d’épaisseur, lui confère une réactivité exceptionnelle aux transitoires et une réponse en fréquence très linéaire. Ces microphones sont réputés pour leur sonorité chaude et vintage et sont souvent préférés aux condensateurs pour les instruments aux aigus trop agressifs. Cependant, leur conception délicate les rend très fragiles et vulnérables aux vents forts ou aux pressions acoustiques extrêmes.

Le Microphone à Condensateur

Le microphone à condensateur est l’instrument de prédilection des studios d’enregistrement en raison de sa grande sensibilité et de sa capacité à capturer les moindres détails avec une grande clarté. Son diaphragme, généralement une feuille de Mylar rendue conductrice par une pulvérisation d’or, est extrêmement fin et léger. C’est cette légèreté qui lui permet de réagir avec une grande précision aux variations de pression acoustique, offrant une réponse en fréquence étendue et une excellente reproduction des transitoires.

Le principe de transduction, basé sur la variation de capacité, nécessite cependant une alimentation électrique externe, communément appelée alimentation fantôme. Cette énergie est indispensable pour polariser la capsule et faire fonctionner les circuits électroniques internes qui adaptent l’impédance de sortie.

Le microphone à électret est une variante du condensateur, caractérisée par un matériau diélectrique qui possède une charge électrique permanente. Cette particularité élimine le besoin d’une tension de polarisation externe, simplifiant son utilisation et le rendant plus résistant aux variations environnementales.

Le choix du matériau du diaphragme a un impact direct sur les propriétés acoustiques du microphone. Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des matériaux les plus courants.

| Type de microphone | Matériau du diaphragme | Propriétés physiques clés | Impact sur la sonorité |

|---|---|---|---|

| Dynamique à bobine mobile | BoPET (Mylar) | Léger, très résistant, non conducteur | Réactivité modérée, son moins détaillé dans les hautes fréquences |

| À ruban | Aluminium | Très léger, conducteur, fragile | Excellente réponse aux transitoires, son chaud et vintage |

| À condensateur | BoPET (Mylar) pulvérisé d’or | Léger, très faible inertie, rendu conducteur (or) | Son détaillé et transparent, capture des hautes fréquences et des transitoires |

| À électret | Matériau diélectrique à charge permanente | Similaire au condensateur, mais avec une charge intégrée | Simplicité d’utilisation, bonne qualité pour un coût réduit |

La Chaîne du Signal et l’Électronique Associée

Le signal généré par le transducteur du microphone est de très faible amplitude, souvent de l’ordre de quelques millivolts. Pour être utilisable par d’autres équipements audio, ce signal doit être amplifié et transmis de manière fiable, ce qui nécessite une chaîne électronique spécifique.

Le Préamplificateur Micro

Le préamplificateur micro est un maillon crucial de la chaîne du signal. Son rôle est d’augmenter la tension du signal original sans en altérer l’intégrité, le hissant d’un niveau très bas à un niveau exploitable. Sans cette amplification, le signal capté par le microphone serait si faible qu’il serait noyé dans le bruit de fond (le souffle) et la plage de quantification du convertisseur analogique-numérique (CAN) serait sous-exploitée, dégradant considérablement la qualité finale de l’enregistrement.

L’alimentation fantôme

Une grande partie des microphones à condensateur requièrent une alimentation électrique pour fonctionner. Cette alimentation est fournie par une tension continue de 48 volts, envoyée par un préamplificateur, une console de mixage ou une interface audio via le câble XLR. Elle est qualifiée de fantôme car elle cohabite avec le signal audio sur les broches 2 et 3 du câble symétrique sans l’affecter. Cette énergie permet de polariser la capsule du condensateur et d’alimenter son circuit interne, rendant le microphone opérationnel. Les microphones dynamiques n’ont généralement pas besoin de ce type d’alimentation.

Impédance et Câblage

L’impédance de sortie d’un microphone est une mesure de sa résistance en courant alternatif. Pour un transfert de tension maximal du micro vers le préamplificateur, il est nécessaire que l’impédance d’entrée du préampli soit au moins dix fois supérieure à l’impédance de sortie du microphone. La plupart des microphones professionnels dynamiques et à condensateur ont une impédance de sortie faible, généralement comprise entre 150 et 300 ohms, ce qui leur permet d’utiliser de longues longueurs de câble sans perte notable de signal ou de hautes fréquences.

Pour une transmission de signal de haute qualité, la connexion symétrique est privilégiée par rapport à la connexion asymétrique.

-

Une liaison asymétrique utilise deux conducteurs (le signal et la masse) et est très sensible aux interférences électromagnétiques, ce qui peut générer des bruits parasites.

-

Une liaison symétrique utilise trois conducteurs : une masse, un signal original (point chaud) et une copie de ce signal en inversion de phase (point froid). Les bruits parasites captés par les deux signaux sont identiques. Au niveau du récepteur, le signal inversé est soustrait du signal original, ce qui a pour effet d’annuler les bruits parasites tout en récupérant le signal original. C’est ce principe qui rend les liaisons symétriques (avec connecteurs XLR par exemple) si efficaces pour les longues distances.

Numérisation : Du signal analogique au code binaire

Une fois le signal amplifié, il est souvent numérisé pour être traité par un ordinateur. Ce processus s’effectue en trois étapes distinctes.

-

Échantillonnage : Le signal analogique est mesuré à intervalles réguliers. Le nombre de mesures par seconde est la fréquence d’échantillonnage, exprimée en Hertz (Hz). Le théorème de Nyquist-Shannon stipule que cette fréquence doit être au moins le double de la fréquence maximale du signal à numériser pour éviter un phénomène de repliement de spectre appelé aliasing.

-

Quantification : Les valeurs mesurées sont arrondies à un nombre fini de valeurs discrètes. La précision de cette quantification est déterminée par la résolution du convertisseur, exprimée en bits. Une résolution de 16 bits permet de coder 65536 valeurs différentes, tandis qu’une résolution de 24 bits en permet plus de 16 millions, offrant une plage dynamique considérablement plus large.

-

Codage : Les valeurs quantifiées sont ensuite traduites en code binaire (une suite de 0 et de 1) pour être stockées et traitées par une machine.

L’importance d’un préamplificateur de qualité est ici évidente : un signal faible, même sur un CAN 24 bits, n’utilisera qu’une fraction de la plage de quantification, ce qui équivaut à un enregistrement de quelques bits seulement et dégrade la fidélité de la conversion.

Caractéristiques Acoustiques

La Directivité (Diagrammes Polaires)

La directivité d’un microphone est l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Elle est représentée par un diagramme polaire, une carte qui montre la sensibilité du micro aux sons arrivant sous différents angles. Les principaux diagrammes polaires sont :

| Nom du diagramme polaire | Principe physique | Utilisation recommandée | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|---|

| Omnidirectionnel | Capteur de pression | Capturer l’ambiance, les chœurs, ou plusieurs sources sonores | Son naturel, insensible à l’effet de proximité, capte tout l’espace | Capte le bruit ambiant, plus sensible au larsen sur scène |

| Cardioïde | Combinaison de pression et gradient de pression | Voix, amplis de guitare, percussions, pour isoler une source unique | Réjecte les sons de l’arrière, limite la repisse et le larsen | Présente l’effet de proximité, sensible à la coloration hors-axe |

| Bidirectionnel | Capteur de gradient de pression | Interviews, enregistrement de deux sources face à face, capture de l’ambiance d’une pièce | Rejet total des sons latéraux | Extrêmement fragile, faible niveau de sortie, sensible au vent et à l’alimentation fantôme |

Note : Les diagrammes supercardioïdes et hypercardioïdes sont des variantes du cardioïde avec une directivité plus étroite, offrant une meilleure isolation sonore mais au prix d’une légère sensibilité arrière qui requiert un placement plus précis.

Les autres caractéristiques essentielles

-

Réponse en fréquence : La réponse en fréquence d’un microphone décrit la plage de fréquences qu’il est capable de capter avec fidélité. Alors que l’oreille humaine perçoit entre 20 Hz et 20 000 Hz, la réponse d’un microphone peut varier considérablement en fonction de son type. Les microphones à condensateur, par exemple, ont généralement une réponse plus plate et plus étendue que les microphones dynamiques.

-

Sensibilité : Cette caractéristique indique le niveau de tension de sortie produit par le microphone pour une pression acoustique d’entrée donnée. Elle est généralement exprimée en millivolts (mV) ou en décibels par rapport à un niveau de référence (dBV). Un micro avec une sensibilité élevée produit un signal plus fort pour le même niveau sonore, ce qui réduit le besoin d’un préamplificateur puissant et le risque de bruit de fond.

-

Effet de proximité : Comme mentionné précédemment, cet effet se manifeste par une augmentation des basses fréquences à mesure que la source sonore se rapproche d’un microphone directionnel. Cet effet, souvent indésirable, peut aussi être utilisé de manière créative pour donner plus de chaleur à une voix ou à un instrument.

Typologies et Applications Pratiques

Le choix d’un microphone dépend d’un compromis entre ses caractéristiques techniques, la source sonore à capter et l’environnement d’enregistrement. Les trois types de microphones abordés ici ont chacun des avantages et des inconvénients qui déterminent leur utilisation privilégiée.

| Caractéristique | Microphones dynamiques | Microphones à condensateur | Microphones à ruban |

|---|---|---|---|

| Transduction | Bobine mobile dans un champ magnétique | Variation de capacité | Ruban dans un champ magnétique |

| Alimentation | Aucune | Fantôme (+48V) | Aucune (sauf modèles actifs) |

| Robustesse | Très élevée | Faible | Très faible, sensible au vent |

| Sensibilité | Faible | Très élevée | Faible (mais très réactif) |

| Sonorité | Son direct, moins de détails dans les hautes fréquences | Très clair et précis, large réponse en fréquence | Son chaud, riche en nuances, aigus très doux |

| Applications | Scène, instruments bruyants (batterie, amplis de guitare, cuivres), voix parlée | Studio, voix chantée et parlée, instruments acoustiques (guitares, cordes), ambiences | Voix, amplis de guitare, cuivres, instruments à cordes, pour dompter les aigus |

| Exemples | Shure SM58, Sennheiser e835 | Neumann U87, Rode NT1, AKG C414 | Royer R-121, Beyerdynamic M160, Coles 4038 |

L’impact de la taille du diaphragme

La taille du diaphragme a également un impact sur les performances d’un microphone à condensateur. Les modèles à grand diaphragme captent plus de détails et ont tendance à produire un son plus chaud et rond, ce qui les rend idéaux pour les voix en studio. En revanche, les microphones à petit diaphragme, souvent appelés micros-crayons, sont plus légers et donc plus rapides et réactifs aux transitoires. Leur réponse en fréquence est plus linéaire et leur son est plus analytique, ce qui les rend parfaits pour les instruments acoustiques, les percussions ou les prises de son stéréo.

Les microphones spécialisés

Le marché a vu l’émergence de microphones adaptés à des besoins spécifiques :

-

Microphones USB : Ils intègrent la chaîne du signal (préampli et convertisseur analogique-numérique) dans le corps du micro, offrant une solution plug-and-play simple et portable. Parfaits pour le podcasting ou le streaming amateur, ils se connectent directement à un ordinateur.

-

Microphones sans fil : Composés d’un émetteur et d’un récepteur, ils permettent une grande liberté de mouvement, indispensable pour la scène ou les tournages.

-

Microphones MEMS : Les microphones MEMS (Microelectromechanical Systems) sont une avancée majeure en miniaturisation. Fabriqués sur une puce de silicium, ils offrent une répétabilité et une stabilité de performance inégalées, ainsi qu’une très faible consommation d’énergie. On les retrouve partout, des smartphones aux appareils auditifs en passant par les dispositifs portables.

Évolution et Perspectives Technologiques

L’histoire du microphone est marquée par une progression constante de la transduction mécanique vers une intégration croissante de l’électronique et de l’informatique.

Rétrospective : de l’invention à la démocratisation

Les premiers dispositifs de captation sonore remontent à la fin du XIXe siècle. Alexander Graham Bell a utilisé une aiguille dans l’eau pour faire varier un courant électrique, tandis qu’Émile Berliner a inventé le premier microphone à bouton de carbone en 1876, une technologie plus fiable qui fut adoptée par la Bell Telephone Company pour les premiers téléphones. Les années 1920 ont vu l’essor des microphones dynamiques, suivis par les microphones à ruban dans les années 1930. Le microphone à condensateur a été développé dans les années 1910, mais c’est l’ingénieur Georg Neumann qui l’a perfectionné dans les années 1940-50, avec des modèles emblématiques comme le U47, qui sont encore des références aujourd’hui.

Les innovations récentes et les tendances futures

La technologie du microphone est en pleine mutation. La miniaturisation a atteint un nouveau seuil avec les microphones MEMS, qui sont désormais fabriqués sur des puces de silicium en utilisant des processus de gravure et de dépôt similaires à ceux des circuits intégrés. Cette approche permet de produire des capteurs de haute précision avec une fiabilité et une reproductibilité exceptionnelles.

La convergence avec l’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives. Les microphones traditionnels, qu’ils soient directionnels ou omnidirectionnels, peinent à isoler une voix du bruit de fond. Les innovations récentes se concentrent sur le développement de microphones MEMS directionnels qui, inspirés par la manière dont les insectes perçoivent le son en réponse au flux d’air, peuvent naturellement éliminer le bruit ambiant au niveau du matériel. Ces technologies, couplées à des algorithmes d’IA, permettent non seulement de réduire le bruit et la réverbération, mais aussi de suivre plusieurs voix dans une pièce, d’estimer leur distance et de fournir une qualité audio pure, avec un traitement minimal.

Par ailleurs, les tendances futures des microphones sans fil et USB intègrent une connectivité avancée (y compris la 5G) et l’Internet des Objets (IoT), permettant une gestion centralisée, une stabilité de signal renforcée par des protocoles numériques et des systèmes à double antenne, et une plus grande facilité d’utilisation pour les créateurs de contenu et les professionnels. Ces évolutions transfèrent une partie de l’ingénierie de la captation physique vers le domaine du traitement logiciel, où l’amplification et le traitement du signal deviennent de plus en plus sophistiqués et automatisés.

En conclusion, le microphone, en tant que composant électronique, est le point de départ d’une chaîne audio complexe. Ses propriétés physiques et sa conception déterminent intrinsèquement sa sonorité et ses applications. L’évolution de sa technologie, du bouton de carbone aux microphones MEMS et pilotés par l’IA, montre une progression fascinante de la mécanique vers le numérique, chaque innovation cherchant à résoudre les limitations des technologies précédentes pour fournir une fidélité et une fonctionnalité accrues.

Autres articles :