Bobines en électronique

L’inductance, communément appelée bobine ou self, est un composant électrique passif à deux bornes qui se distingue par sa capacité à stocker de l’énergie dans un champ magnétique lorsque parcouru par un courant électrique. Contrairement aux résistances qui dissipent l’énergie ou aux condensateurs qui la stockent dans un champ électrique, la bobine opère sur le principe de l’inertie électromagnétique. Cette analogie mécanique est particulièrement éclairante : à l’image d’un objet lourd qui s’oppose à tout changement de vitesse, une inductance résiste à toute variation de courant qui la traverse. C’est cette propriété intrinsèque qui la rend indispensable dans la conception de circuits électroniques complexes.

Bien que son comportement puisse sembler moins direct que celui d’une résistance, l’inductance joue un rôle capital dans de nombreuses applications modernes. Elle est un élément crucial pour le filtrage et le lissage des signaux, assurant la stabilité et la pureté des flux d’énergie. On la retrouve dans les circuits de conversion de puissance, où elle régule les tensions et les courants, ainsi que dans les systèmes de télécommunications pour accorder les signaux radio. Une compréhension approfondie de ses principes fondamentaux et de ses caractéristiques non-idéales est donc essentielle pour tout ingénieur ou concepteur en électronique.

L’Invention et les Principes de Base

L’étude de l’induction électromagnétique a été le fruit des travaux indépendants de deux scientifiques visionnaires. En 1830, Joseph Henry et, en 1831, Michael Faraday démontrèrent qu’un champ magnétique variable pouvait générer un courant électrique. Cette découverte fondamentale a ouvert la voie à la production massive d’électricité que nous connaissons aujourd’hui. L’expérience fondatrice de Faraday mettait en scène le mouvement relatif d’un aimant et d’une bobine, illustrant qu’une force électromotrice n’apparaît que lorsque le flux magnétique à travers la bobine est en variation. L’intensité du courant induit est directement proportionnelle à la vitesse de ce mouvement relatif, soulignant le lien direct entre la variation du champ magnétique et la création d’un effet électrique.

Le principe de fonctionnement de la bobine repose sur sa capacité à stocker de l’énergie. Lorsqu’un courant électrique traverse un enroulement de fil conducteur, un champ magnétique est généré, dans lequel l’énergie est emmagasinée. Cette énergie peut être libérée lorsque le courant diminue, un phénomène particulièrement utile dans les circuits de commutation et de conversion de puissance. L’énergie stockée par un inducteur idéal est classiquement exprimée par la formule .

Cependant, cette relation, bien que couramment utilisée, peut être trompeuse car elle ne reflète pas le facteur limitant le plus critique : le flux magnétique. La conception d’une inductance ne se résume pas à sa valeur nominale ; elle doit impérativement prendre en compte la saturation du noyau magnétique. Les matériaux ferromagnétiques utilisés pour augmenter l’inductance possèdent une limite de saturation de champ magnétique. Au-delà de ce seuil, le noyau ne peut plus concentrer les lignes de flux, ce qui provoque une chute drastique de l’inductance effective, indépendamment de l’augmentation du courant. Ce phénomène de saturation est une contrainte majeure dans la conception des bobines pour l’électronique de puissance, car il peut mener à une défaillance du circuit si le courant n’est plus régulé comme prévu.

Les Lois Régissant le Comportement Inductif

Le comportement de la bobine est encadré par deux lois fondamentales de l’électromagnétisme. La première est la loi de Faraday, qui fournit une description quantitative de l’induction. Elle énonce que la force électromotrice () induite aux bornes d’une bobine est proportionnelle au nombre de spires () et à la vitesse de variation du flux magnétique () à travers ces spires. La formule est exprimée par .

Le signe négatif dans l’équation est l’expression mathématique de la loi de Lenz, le second principe qui régit le comportement inductif. Cette loi, formulée par le physicien allemand Heinrich Lenz, énonce que le sens du courant induit est toujours tel que le champ magnétique qu’il crée s’oppose à la cause qui lui a donné naissance. En d’autres termes, si le flux magnétique augmente, le courant induit génère un champ qui s’y oppose ; si le flux diminue, le courant induit crée un champ qui le soutient. C’est ce mécanisme d’opposition qui confère à la bobine son inertie et sa capacité à lisser les fluctuations de courant.

Un exemple illustre parfaitement la corrélation entre la loi de Faraday et la nature de la bobine. L’incapacité d’un transformateur à fonctionner en courant continu est une conséquence directe et fondamentale de ces principes. Le fonctionnement d’un transformateur repose sur le principe de l’inductance mutuelle, où un courant variable dans l’enroulement primaire induit une force électromagnétique dans l’enroulement secondaire. Or, par définition, un courant continu est constant. Un courant constant ne produit pas de variation de flux magnétique, ce qui signifie que le terme de dérivation est nul. Par conséquent, la loi de Faraday prédit qu’aucune force électromotrice ne peut être induite dans le circuit secondaire, rendant le transformateur inopérant en courant continu. Pour cette raison, les transformateurs sont exclusivement conçus pour les systèmes à courant alternatif.

L’Inductance en Courant Continu

Le comportement d’une inductance en courant continu se manifeste en deux phases distinctes : la réponse transitoire et le régime établi. À l’instant initial où le courant est appliqué, la bobine s’oppose aux variations de courant, agissant comme un contact ouvert ou un contact fermé si le courant est constant. En réponse à une tension constante, le courant à travers l’inductance n’augmente pas instantanément, mais de manière linéaire sur une courte période. Ce phénomène est la manifestation de l’inertie de l’inductance : elle empêche le courant de s’établir de manière abrupte, stabilisant ainsi le flux et prévenant les pics de tension qui pourraient endommager le circuit.

Une fois que le courant a atteint sa valeur maximale et qu’il devient constant, la variation du courant () est nulle. À ce moment, l’inductance ne présente plus d’opposition. Elle se comporte alors comme un simple fil conducteur avec une impédance négligeable, ou comme un contact fermé dans un circuit en régime établi. Cette propriété est mise à profit dans les alimentations pour le lissage des fluctuations de courant, garantissant un flux d’énergie stable pour les composants en aval.

L’Inductance en Courant Alternatif

Avec un courant alternatif, la bobine est continuellement soumise à des variations de courant, ce qui la fait réagir en permanence. Dans ces conditions, elle se comporte comme une résistance effective, connue sous le nom de réactance inductive (). Cette réactance n’est pas une résistance au sens classique du terme, car elle ne dissipe pas d’énergie. Elle quantifie l’opposition de la bobine aux variations de courant et est directement proportionnelle à la fréquence () de la source et à la valeur de l’inductance (). La réactance inductive est calculée par la formule : , où est la pulsation en radians par seconde.

Le comportement d’une inductance en courant alternatif est également caractérisé par un déphasage entre la tension et le courant. Dans une bobine idéale, le courant est en retard de 90° par rapport à la tension. Ce déphasage est la signature des composants réactifs et est un concept crucial pour l’analyse des circuits en courant alternatif, particulièrement ceux comprenant des inductances et des condensateurs.

Les Échanges d’Énergie et la Puissance Réactive

Dans une inductance idéale, la puissance moyenne dissipée sous forme de chaleur est nulle. La bobine ne consomme pas d’énergie. Au lieu de cela, elle l’échange avec le circuit. Au cours de chaque cycle CA, elle accumule de l’énergie dans son champ magnétique pendant un quart de cycle et la restitue au circuit pendant le quart de cycle suivant. Ce phénomène d’échange d’énergie sans dissipation est à l’origine de la notion de puissance réactive. C’est la puissance qui circule entre le composant réactif (la bobine ou le condensateur) et la source, sans être convertie en travail utile ou en chaleur.

Les Parasites Inhérents au Composant

Contrairement à la bobine idéale étudiée en théorie, un inducteur réel n’est pas un composant pur. Il est le siège de plusieurs effets parasitaires qui doivent être pris en compte pour une conception de circuit fiable.

-

La résistance série équivalente (ESR) : Les bobines sont constituées d’un fil conducteur, généralement en cuivre, enroulé pour former une spirale. La longueur de ce fil introduit inévitablement une résistance ohmique. Cette résistance est souvent appelée DCR (Direct Current Resistance) et peut être mesurée en courant continu. En courant alternatif, l’ESR est un concept plus large qui inclut non seulement la DCR mais aussi d’autres pertes à haute fréquence, comme l’effet de peau. Cette résistance série est une source de dissipation de puissance sous forme de chaleur, ce qui limite le courant maximal que l’inductance peut supporter sans surchauffe.

-

La capacité parasite (intrabobinage) : En raison de la proximité physique des spires, une capacité parasite se forme entre elles. Dans les modèles de circuit équivalents, cette capacité est représentée en parallèle de l’inductance idéale. Ce phénomène est la principale raison pour laquelle les inducteurs ont une fréquence de fonctionnement supérieure limitée. L’inductance et sa capacité parasite forment un circuit résonant parallèle. En dessous de la fréquence d’auto-résonance, l’impédance de la bobine est inductive. Cependant, au-delà de cette fréquence, la capacité parasite devient prédominante et l’impédance de l’inductance chute drastiquement, la faisant se comporter comme un condensateur plutôt que comme un inducteur. Pour les concepteurs de circuits, cela signifie que le composant est inutilisable au-delà de cette barrière de fréquence.

-

Les pertes du noyau magnétique : Pour les bobines à noyau, l’utilisation d’un matériau ferromagnétique introduit des pertes supplémentaires proportionnelles à la fréquence. Les pertes par hystérésis résultent de l’énergie perdue lors du cycle de magnétisation et de démagnétisation du noyau. Les courants de Foucault sont des courants induits à l’intérieur du noyau lui-même, qui créent des pertes par effet Joule. Ces pertes supplémentaires contribuent également à l’auto-échauffement du composant.

Les Notions Avancées

-

Le facteur de qualité (Q) : Le facteur de qualité, ou facteur Q, est une valeur sans dimension qui évalue la performance d’une bobine en quantifiant ses pertes. Il est défini comme le rapport de la réactance de la bobine à sa résistance série. Un Q élevé indique que la bobine se rapproche d’un comportement idéal, avec de faibles pertes. Le facteur Q est un paramètre essentiel dans les applications de filtres et d’oscillateurs, où une grande pureté de signal est requise.

-

La fréquence d’auto-résonance (SRF) : Comme expliqué précédemment, la capacité parasite et l’inductance de la bobine créent un circuit résonant parallèle. La fréquence à laquelle cette résonance se produit est appelée fréquence d’auto-résonance (SRF). Elle est calculée par la formule de Thomson. La SRF marque la limite supérieure de la fréquence de fonctionnement d’un inducteur, car au-delà de ce point, il perd son comportement inductif.

-

La saturation du noyau : La saturation est un phénomène non linéaire qui affecte les inductances à noyau magnétique. Elle se produit lorsqu’un courant trop élevé fait que le noyau ne peut plus concentrer de flux magnétique, entraînant une chute brutale de l’inductance. Cette chute de l’inductance peut être catastrophique, car elle peut provoquer une augmentation incontrôlée du courant, potentiellement destructive pour le reste du circuit. Le courant de saturation est une spécification cruciale dans les fiches techniques des inducteurs de puissance.

| Pertes physiques | Élément de circuit équivalent | Origine / Description |

|---|---|---|

| Résistance ohmique du fil | Résistance série ( ou DCR) | Résistance inévitable du fil de cuivre bobiné |

| Hystérésis & Courants de Foucault | Résistance parallèle ou résistance série supplémentaire | Pertes d’énergie dans le noyau magnétique, proportionnelles à la fréquence, qui génèrent de la chaleur |

| Capacité inter-spire | Capacité parasite en parallèle () | Couplage capacitif entre les spires adjacentes, limitant la fréquence de fonctionnement |

| Saturation magnétique | Non-linéarité | Le noyau perd sa capacité à stocker de l’énergie magnétique au-delà d’un certain courant, faisant chuter l’inductance |

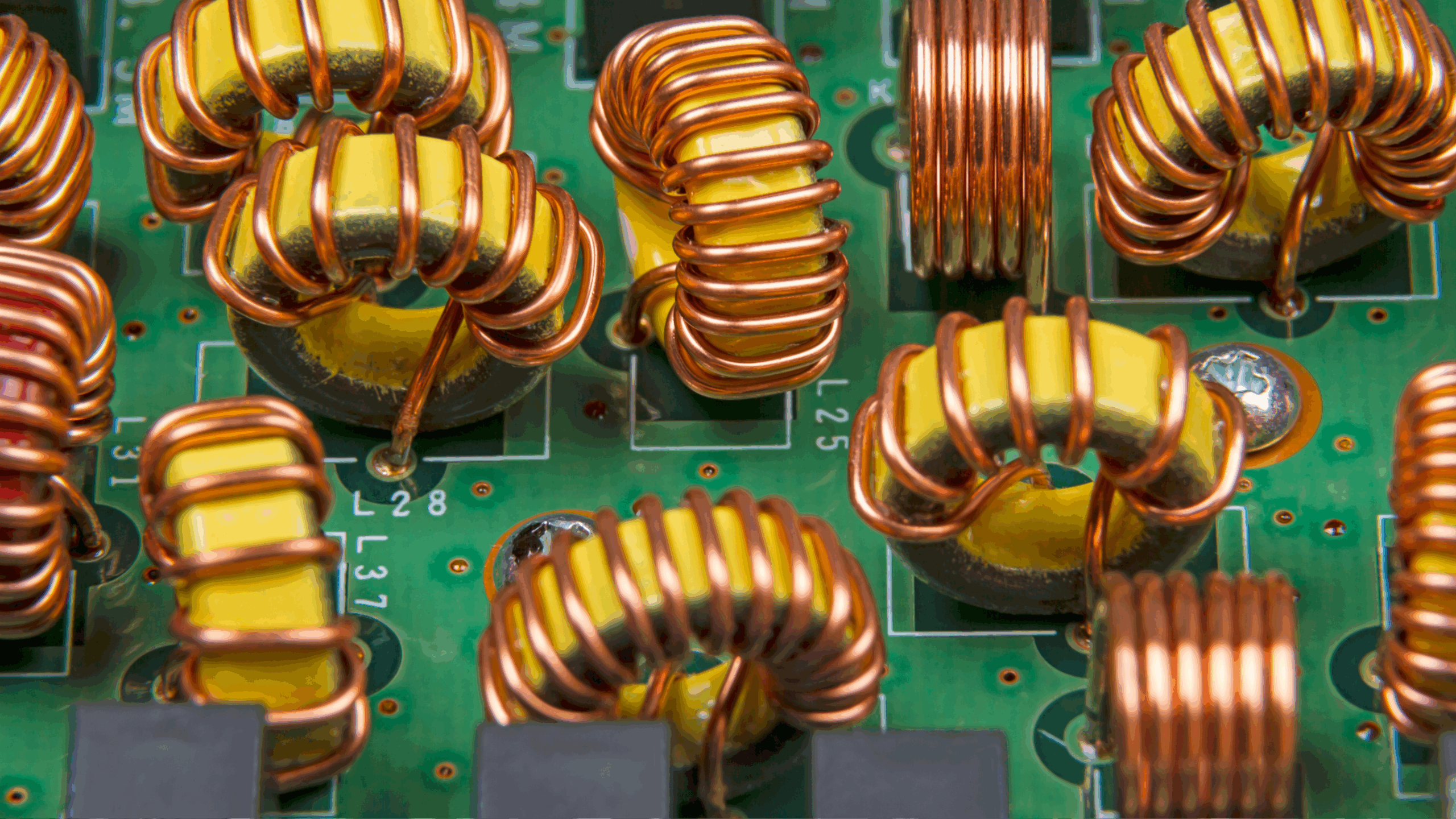

Classification par Matériau de Noyau

Les inductances sont classées principalement selon le matériau de leur noyau, ce qui détermine leurs propriétés et leurs applications.

-

Bobines à noyau d’air : Elles n’utilisent aucun matériau ferromagnétique. Leur inductance est généralement faible et elles peuvent être encombrantes pour des valeurs d’inductance élevées. Cependant, l’absence de noyau élimine les pertes par hystérésis et les courants de Foucault, et il n’y a aucun risque de saturation magnétique. Cela les rend idéales pour les circuits à haute fréquence, notamment dans les applications RF, où un facteur Q élevé et une faible distorsion sont primordiaux.

-

Bobines à noyau de ferrite : Elles utilisent un noyau en ferrite pour concentrer le champ magnétique et augmenter l’inductance. Les ferrites sont des matériaux céramiques adaptés aux applications à haute fréquence, avec une faible coercivité et donc de faibles pertes par hystérésis. Leurs avantages sont une forte inductance dans un format compact, une haute efficacité et une bonne performance à haute fréquence. Elles sont couramment utilisées dans les alimentations, les amplificateurs et les circuits RF.

-

Bobines toroïdales : De forme circulaire, ces bobines sont généralement construites avec un noyau en ferrite ou en poudre de fer. Leur géométrie fermée confine presque entièrement le champ magnétique à l’intérieur du noyau, minimisant les fuites de flux et les interférences électromagnétiques avec les composants voisins. Leurs avantages sont une haute efficacité, une forte inductance par tour et un faible bruit. Elles sont omniprésentes dans les alimentations à découpage, les onduleurs et les transformateurs de puissance où le faible encombrement et l’efficacité sont essentiels.

Sélection en Fonction des Applications

La sélection d’une inductance est un processus de compromis qui dépend de plusieurs paramètres. Le concepteur doit tenir compte de l’inductance requise, de la fréquence de fonctionnement, du courant maximal (pour éviter la saturation), du facteur Q et des contraintes physiques comme la taille et la dissipation thermique. Un tableau comparatif permet de visualiser rapidement les options en fonction des besoins du circuit

| Type d’inductance | Inductance relative | Facteur Q | Performance en fréquence | Efficacité | Coût | Applications typiques |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Noyau d’air | Faible | Très élevé | Excellente (pas de saturation) | Très bonne (pas de pertes de noyau) | Modéré | Circuits RF, filtres d’antenne, tuners |

| Noyau de ferrite | Élevée | Modéré à élevé | Bonne (adaptée à la haute fréquence) | Bonne (faibles pertes de noyau) | Faible à modéré | Alimentations à découpage, convertisseurs DC-DC |

| Toroïdale | Très élevée | Très élevé | Très bonne (faible EMI) | Excellente (confinement du flux) | Modéré à élevé | Alimentations, onduleurs, amplificateurs audio |

Le Rôle Central dans le Filtrage de Signal

Les inductances sont des composants essentiels dans les circuits de filtrage, souvent utilisées en association avec des condensateurs pour former des filtres LC (inductance-condensateur). Ces filtres passifs ont la capacité de laisser passer certaines fréquences tout en en bloquant d’autres, ce qui les rend indispensables pour nettoyer les signaux électriques des bruits et interférences indésirables.

-

Filtre passe-bas : Dans cette configuration, l’inductance est connectée en série avec la source de signal. Son impédance augmente avec la fréquence, agissant comme une barrière qui bloque les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences.

-

Filtre passe-haut : L’inductance est connectée en parallèle avec la sortie du circuit. À basse fréquence, sa réactance est faible, ce qui court-circuite le signal. À mesure que la fréquence augmente, sa réactance augmente, forçant le signal à passer vers la sortie.

-

Filtres résonants : L’association d’une inductance et d’un condensateur peut également créer un circuit résonant. Ce circuit est conçu pour résonner à une fréquence spécifique, ce qui le rend particulièrement efficace pour les applications de réglage dans les tuners radio et les antennes.

L’Inductance au Cœur de la Conversion d’Énergie

L’inductance est un composant clé des systèmes de conversion d’énergie, qu’il s’agisse de courant alternatif ou continu.

-

Les transformateurs : Un transformateur repose sur le principe de l’inductance mutuelle, où deux bobines sont couplées magnétiquement, généralement autour d’un noyau ferromagnétique. En appliquant un courant alternatif au primaire, un champ magnétique variable est créé, qui induit à son tour un courant dans le secondaire. Le rapport de transformation des tensions est directement lié au rapport du nombre de spires des bobines primaire et secondaire : .

-

Les convertisseurs DC-DC : Les bobines sont au cœur des convertisseurs DC-DC tels que les topologies Buck (abaisseur), Boost (élévateur) et Buck-Boost (réversible). Dans ces circuits, l’inductance agit comme un réservoir d’énergie. Un interrupteur électronique (comme un transistor MOSFET) est utilisé pour charger l’inductance avec de l’énergie provenant de la source d’entrée pendant la phase de conduction. Pendant la phase de commutation, l’inductance se décharge et transfère cette énergie à la charge de sortie, généralement via une diode. Ce processus de stockage et de libération contrôlée de l’énergie permet d’obtenir une tension de sortie différente de la tension d’entrée. Dans un convertisseur Buck, l’inductance abaisse la tension , tandis que dans un convertisseur Boost, elle l’élève. Le convertisseur Buck-Boost, quant à lui, combine ces deux modes de fonctionnement pour produire une tension de sortie qui peut être supérieure ou inférieure à la tension d’entrée. L’inductance est fondamentale pour le lissage des formes d’onde de courant et de tension en sortie, garantissant une alimentation stable à la charge.

Autres Applications Diverses et Émergentes

Au-delà du filtrage et de la conversion d’énergie, les inductances ont une multitude d’autres applications :

-

Électroaimants, moteurs et relais : Les bobines sont utilisées pour générer un champ magnétique contrôlé, permettant la création de mouvements linéaires ou rotatifs.

-

Systèmes d’allumage et de flash électronique : Les bobines stockent de l’énergie et la libèrent sous forme d’impulsion de haute tension, comme dans les systèmes d’allumage automobile ou les flashs photographiques.

-

Capteurs : Les inductances servent de capteurs dans les applications de détection de métaux, de mesure de champs magnétiques ou de capteurs de proximité.

-

Technologie moderne : Les inductances sont des composants critiques dans les applications avancées telles que les véhicules électriques, les systèmes d’énergie renouvelable et les équipements médicaux, où l’efficacité et la fiabilité de la gestion de l’énergie sont primordiales.

| Catégorie d’Application | Fonction Principale | Principe de Fonctionnement | Paramètres Critiques |

|---|---|---|---|

| Filtrage de signal | Supprimer les fréquences indésirables | Réactance inductive (opposition à la fréquence) | L, Q, |

| Transformateur | Modifier la tension/le courant | Induction mutuelle, couplage magnétique | Nombres de spires (N), Inductance mutuelle (M) |

| Convertisseur DC-DC | Réguler et convertir la tension | Stockage et libération contrôlée d’énergie | L, Courant de saturation (), |

| Moteurs / Électroaimants | Créer un champ magnétique | Électromagnétisme, ampère-tours | Perméabilité du noyau (), Nombre de spires (N) |

Synthèse et Perspectives

En conclusion, la bobine d’inductance est un composant électronique d’une richesse et d’une complexité souvent sous-estimées. Loin d’être un simple enroulement de fil, son comportement est régi par des lois physiques fondamentales qui la rendent indispensable à l’électronique moderne. Son principe d’inertie électromagnétique, formalisé par les lois de Faraday et de Lenz, lui permet de lisser les variations de courant et de stocker de l’énergie, des fonctions essentielles que ni les résistances ni les condensateurs ne peuvent accomplir seuls.

L’analyse de la bobine réelle révèle un ensemble de caractéristiques non-idéales (résistance série, capacité parasite, pertes de noyau et saturation) qui limitent ses performances et sa fiabilité. La compréhension de ces limitations, notamment la fréquence d’auto-résonance (SRF) et le courant de saturation, est cruciale pour une conception de circuits réussie, en particulier dans les applications de puissance et à haute fréquence.

Le choix d’une bobine n’est jamais trivial et doit être une décision éclairée basée sur un compromis entre l’inductance requise, la fréquence d’opération, les contraintes de courant et les caractéristiques physiques. De la bobine à noyau d’air, idéale pour la haute fidélité en radiofréquence, au tore de ferrite pour les alimentations à découpage, chaque type d’inductance est optimisé pour une application spécifique.

Alors que les technologies progressent vers une miniaturisation accrue, une plus grande efficacité énergétique et des fréquences de fonctionnement toujours plus élevées, la bobine reste au cœur de ces innovations. Des véhicules électriques aux énergies renouvelables, en passant par les systèmes de communication et les équipements médicaux, la maîtrise des inductances est un pilier de l’ingénierie électrique, et le développement de nouveaux matériaux et de conceptions optimisées continue de repousser les limites de la performance électronique.

Articles complémentaires :